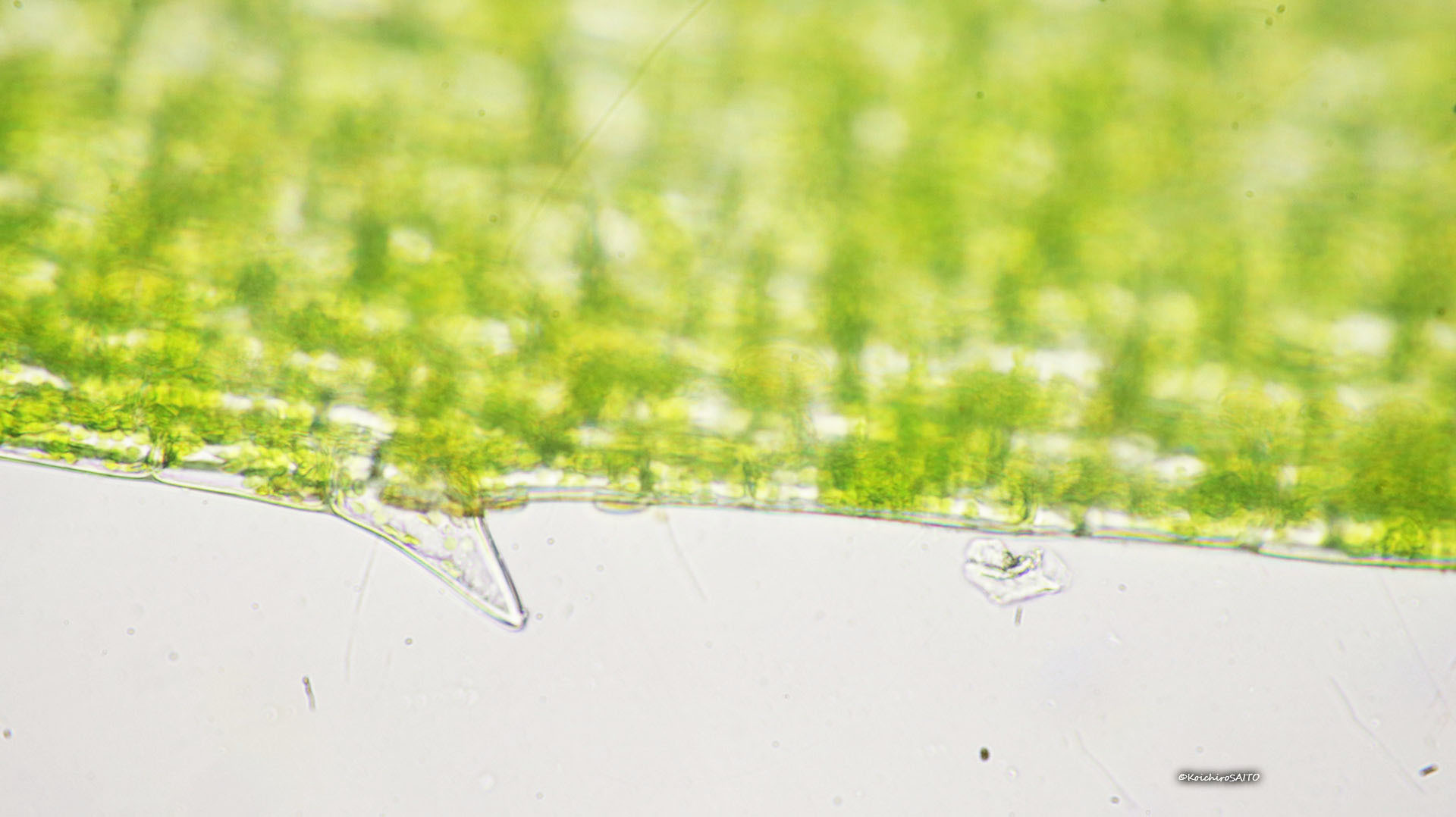

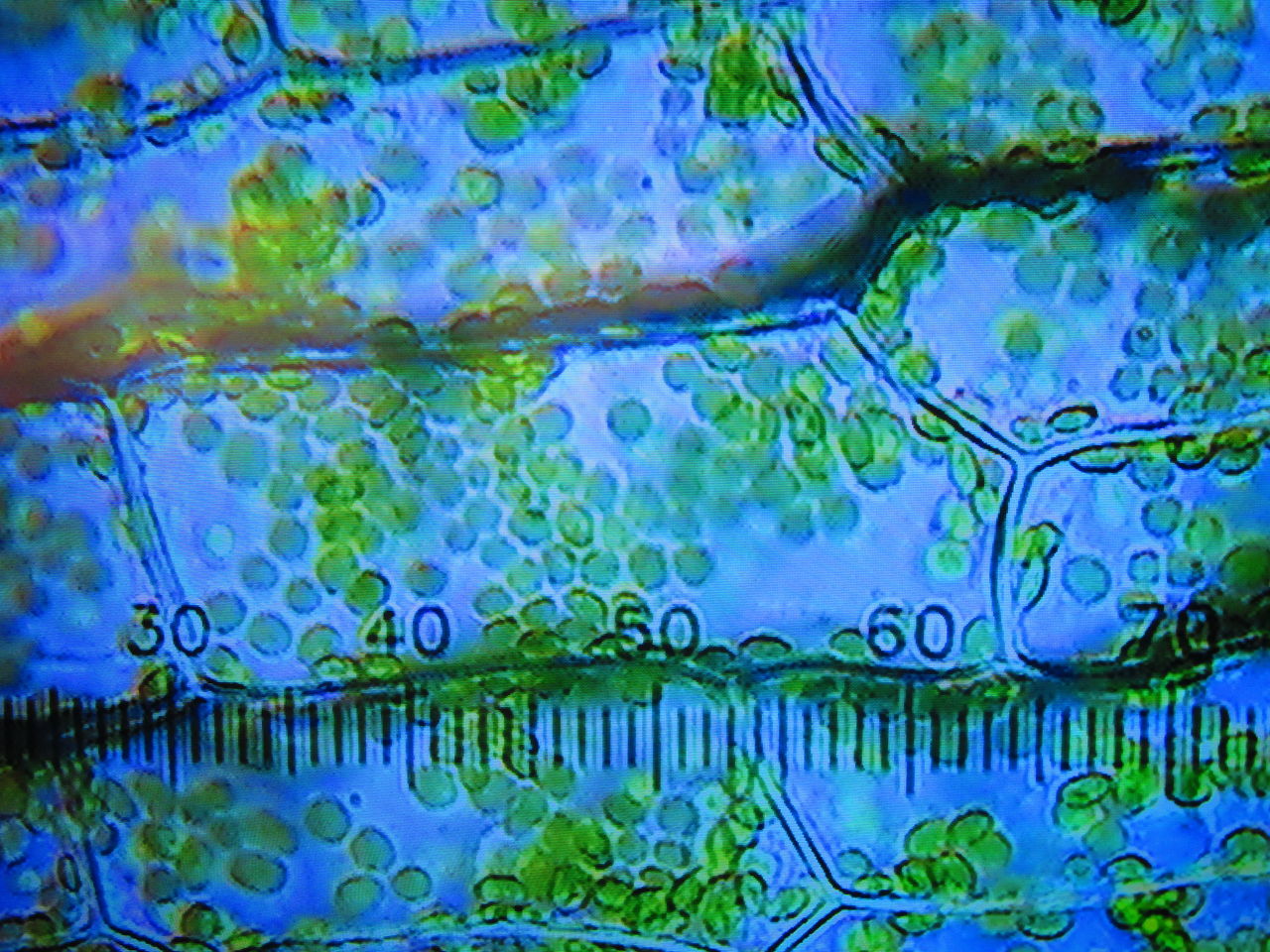

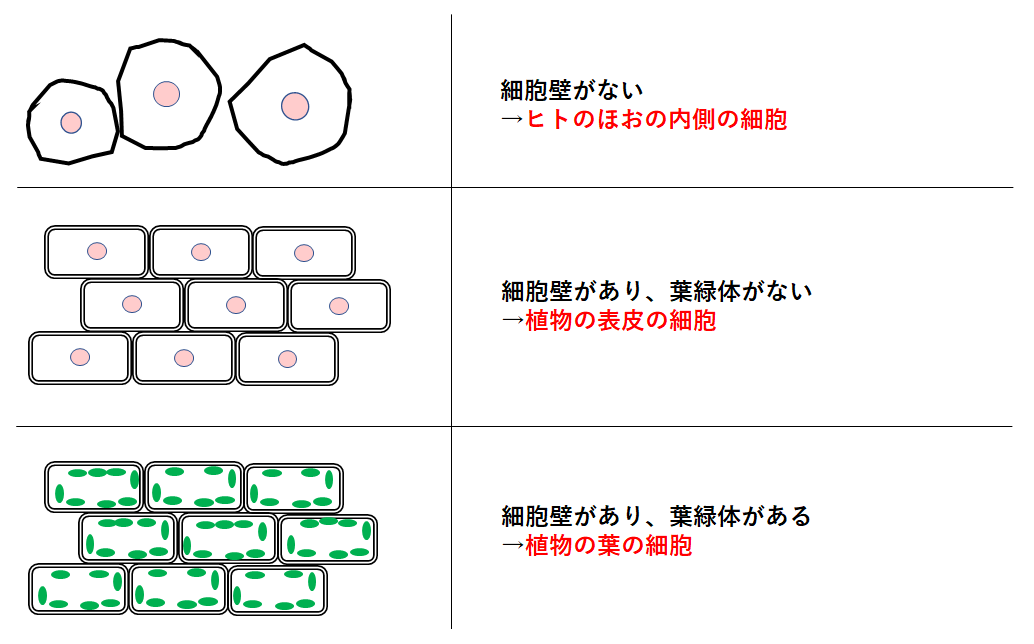

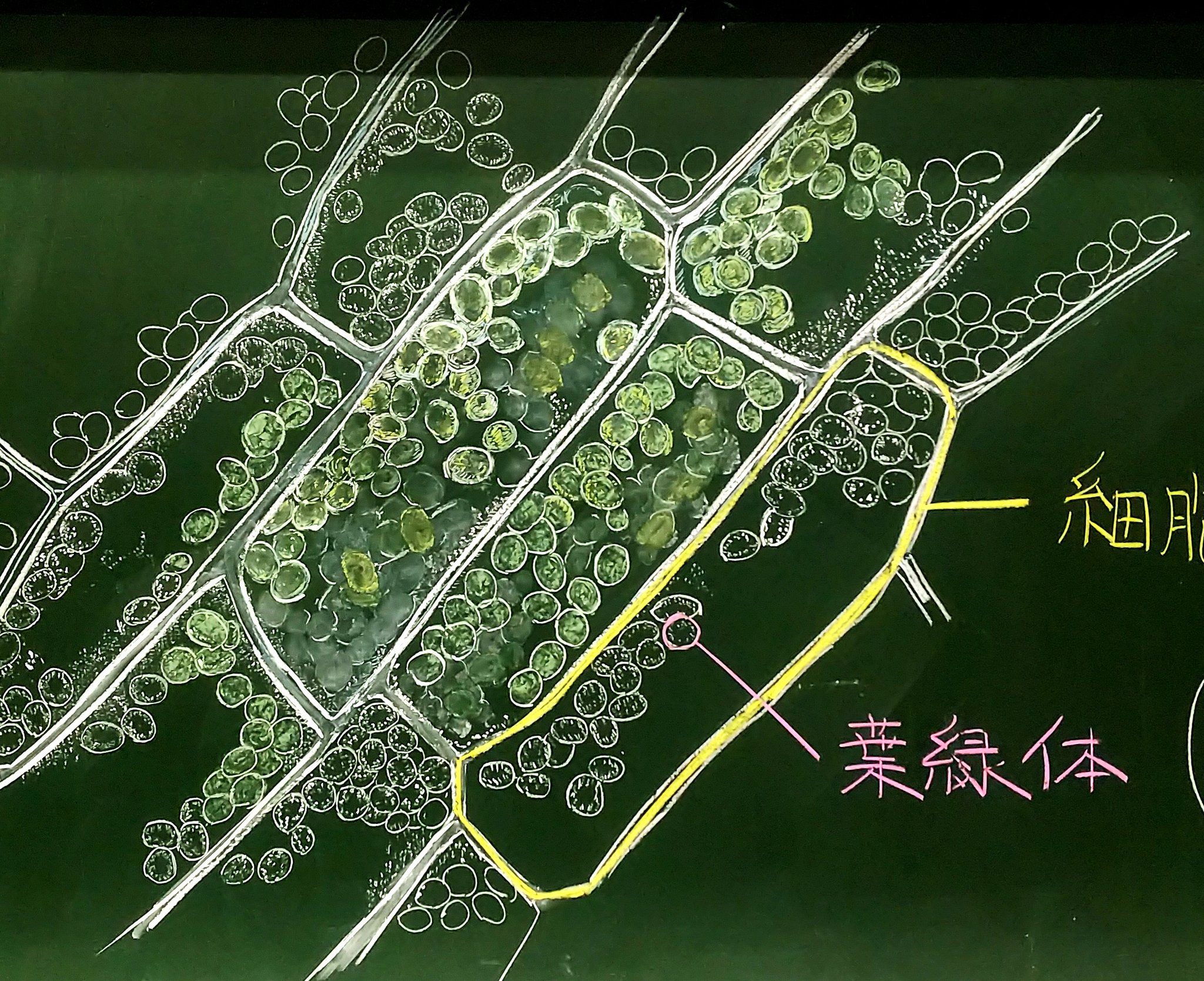

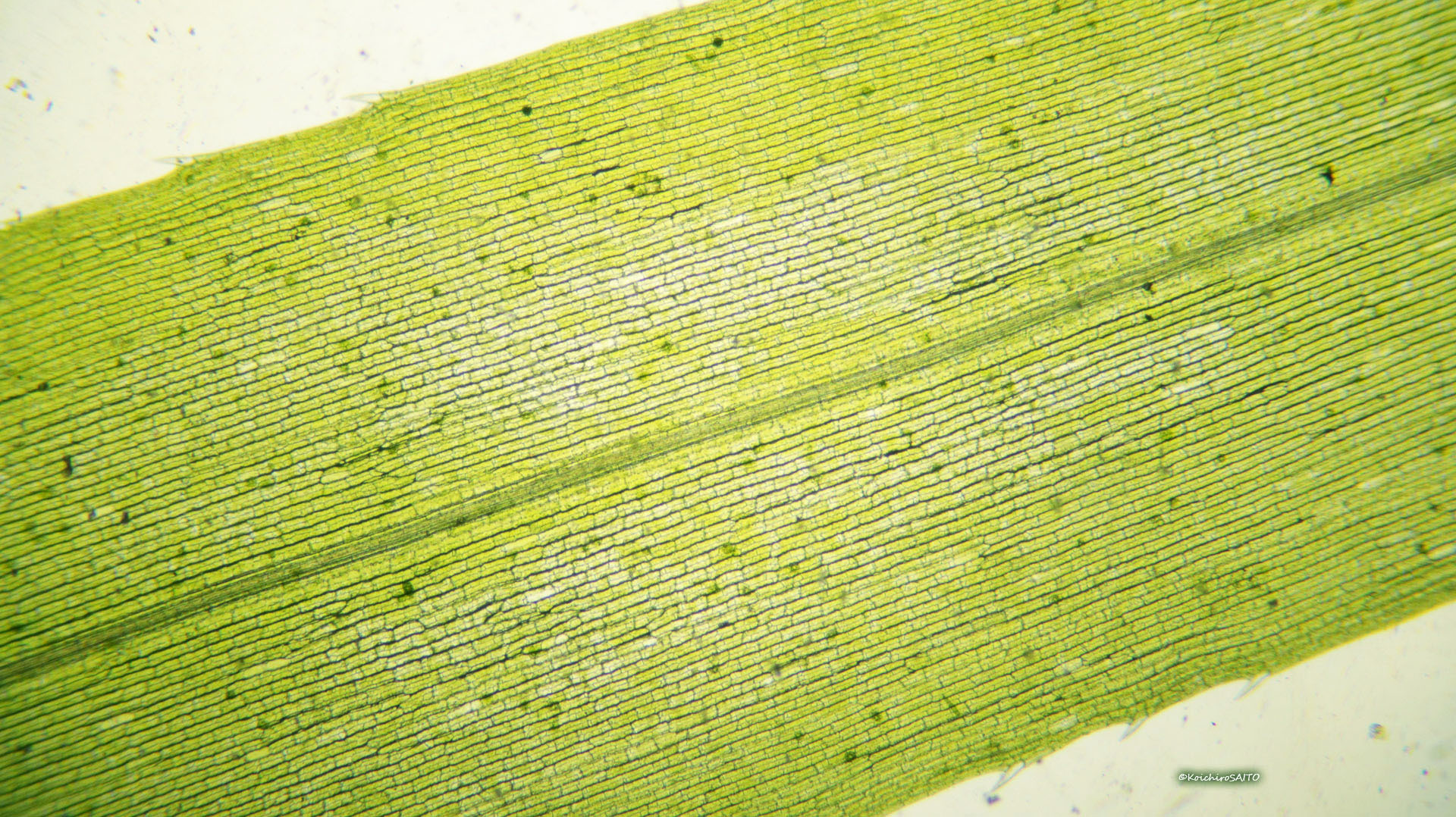

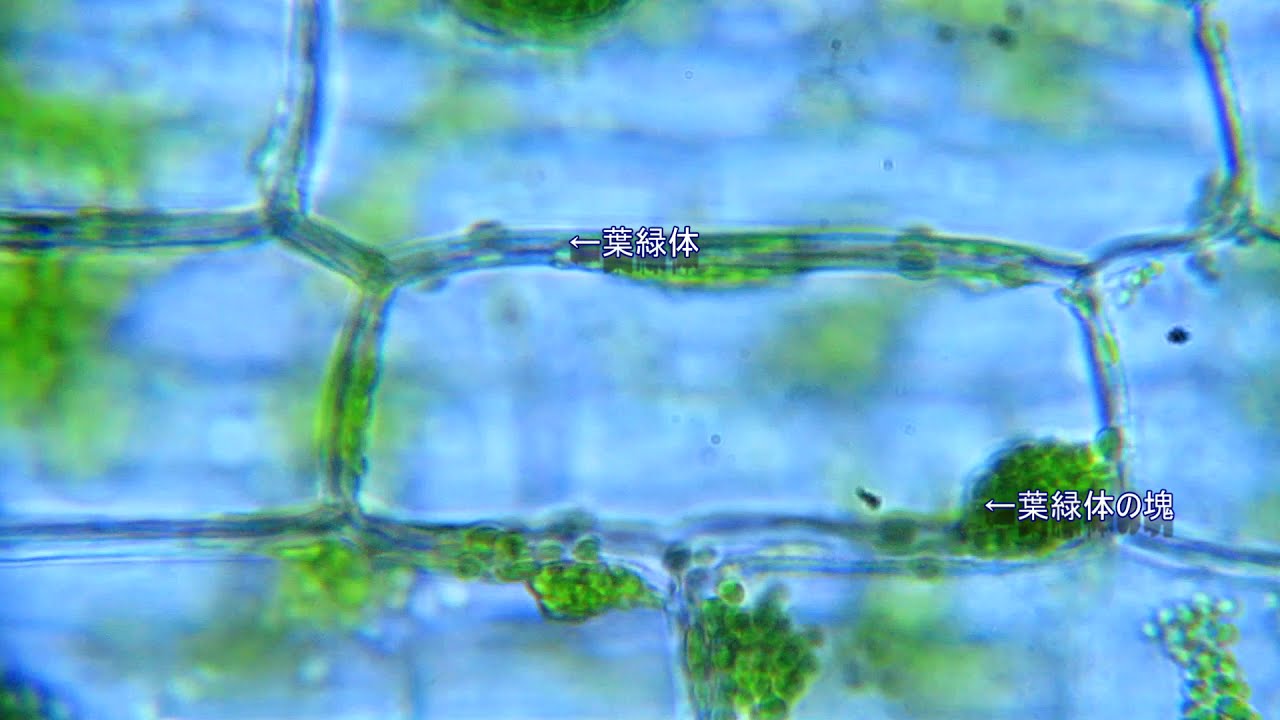

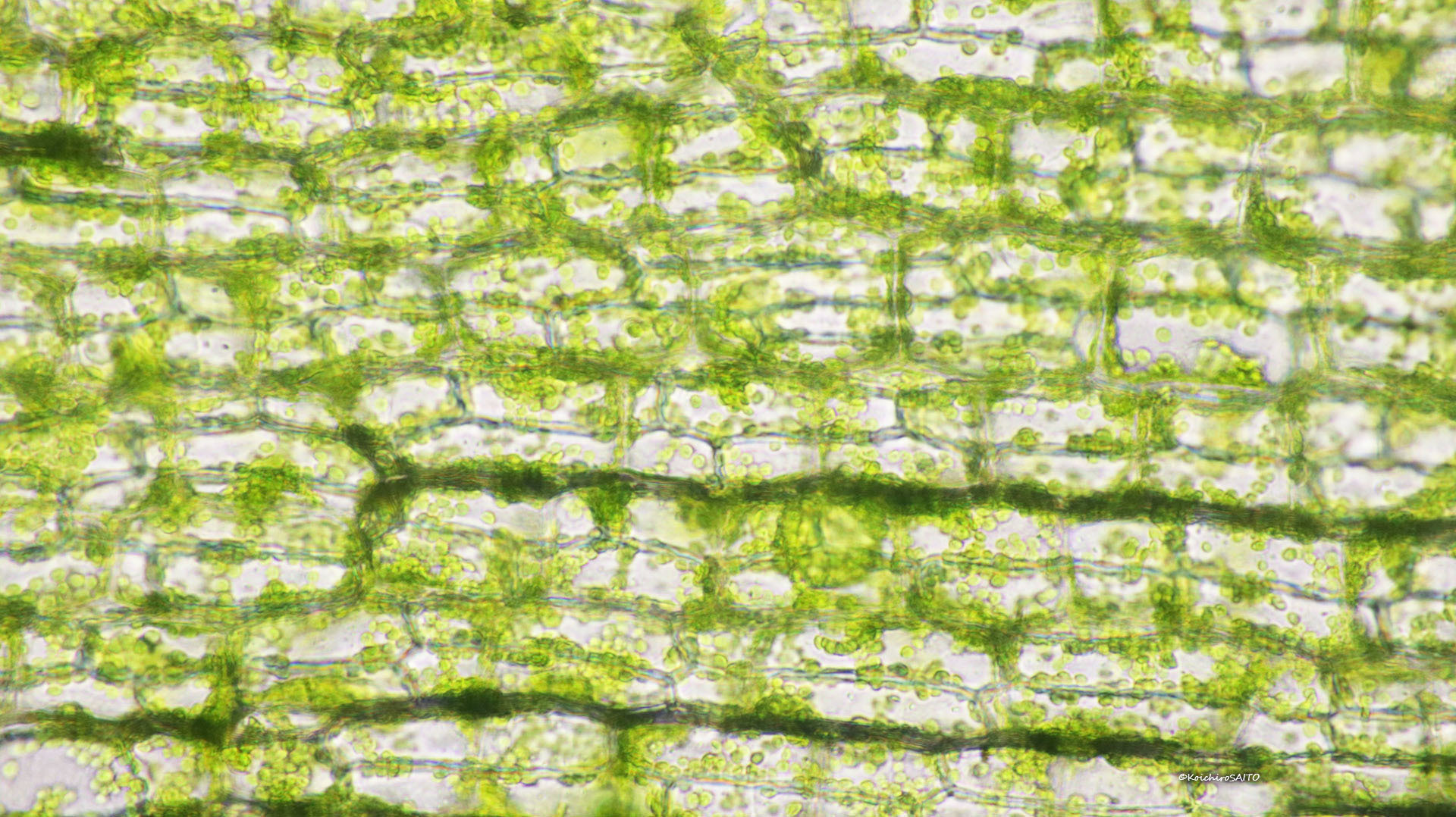

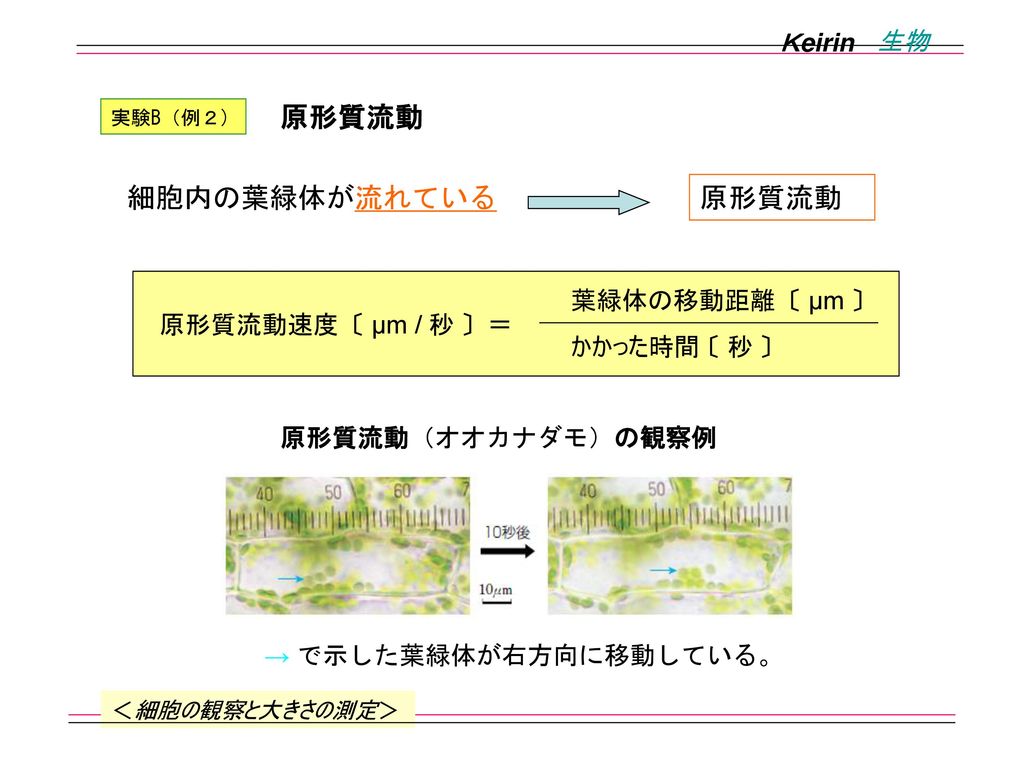

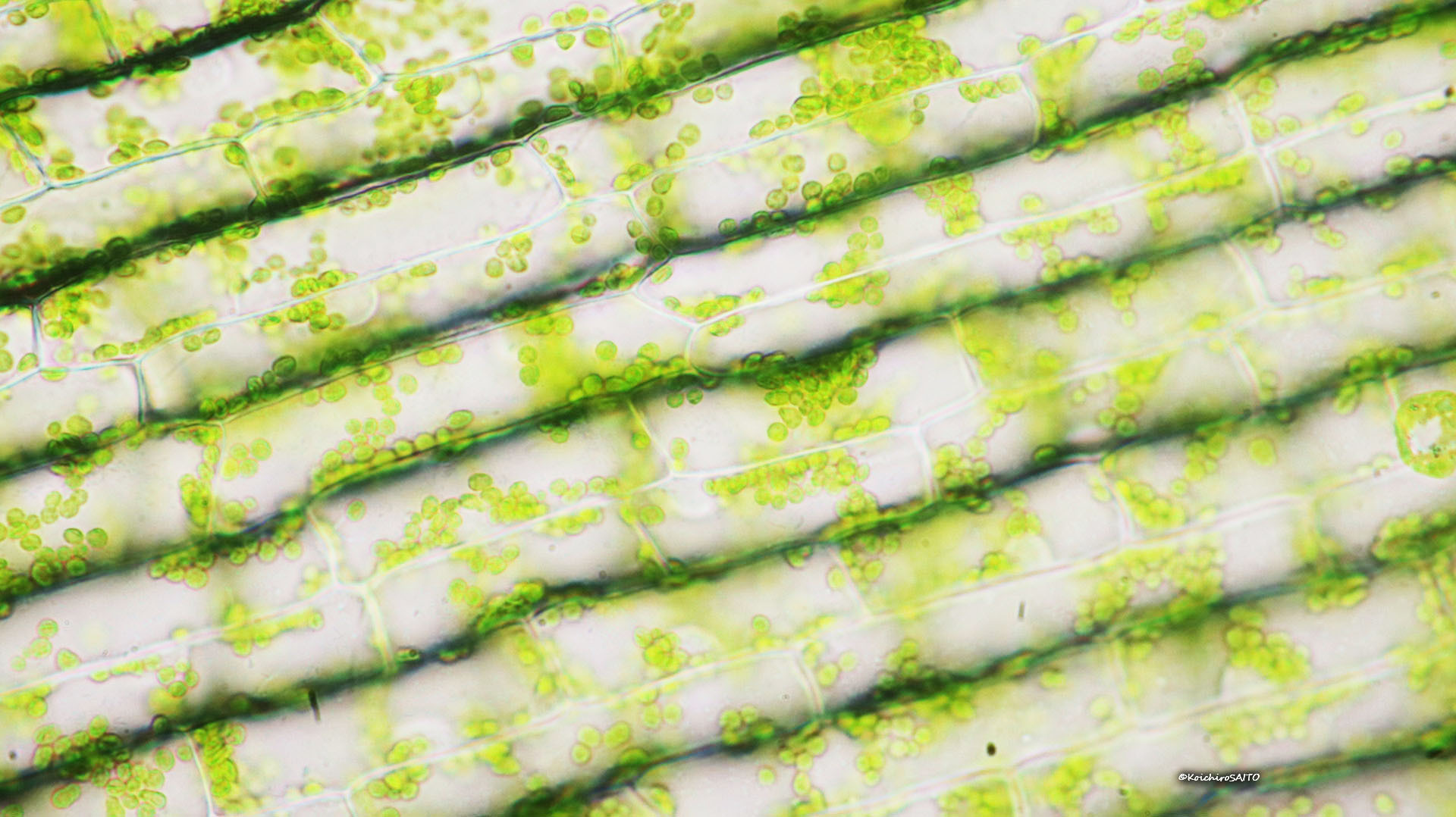

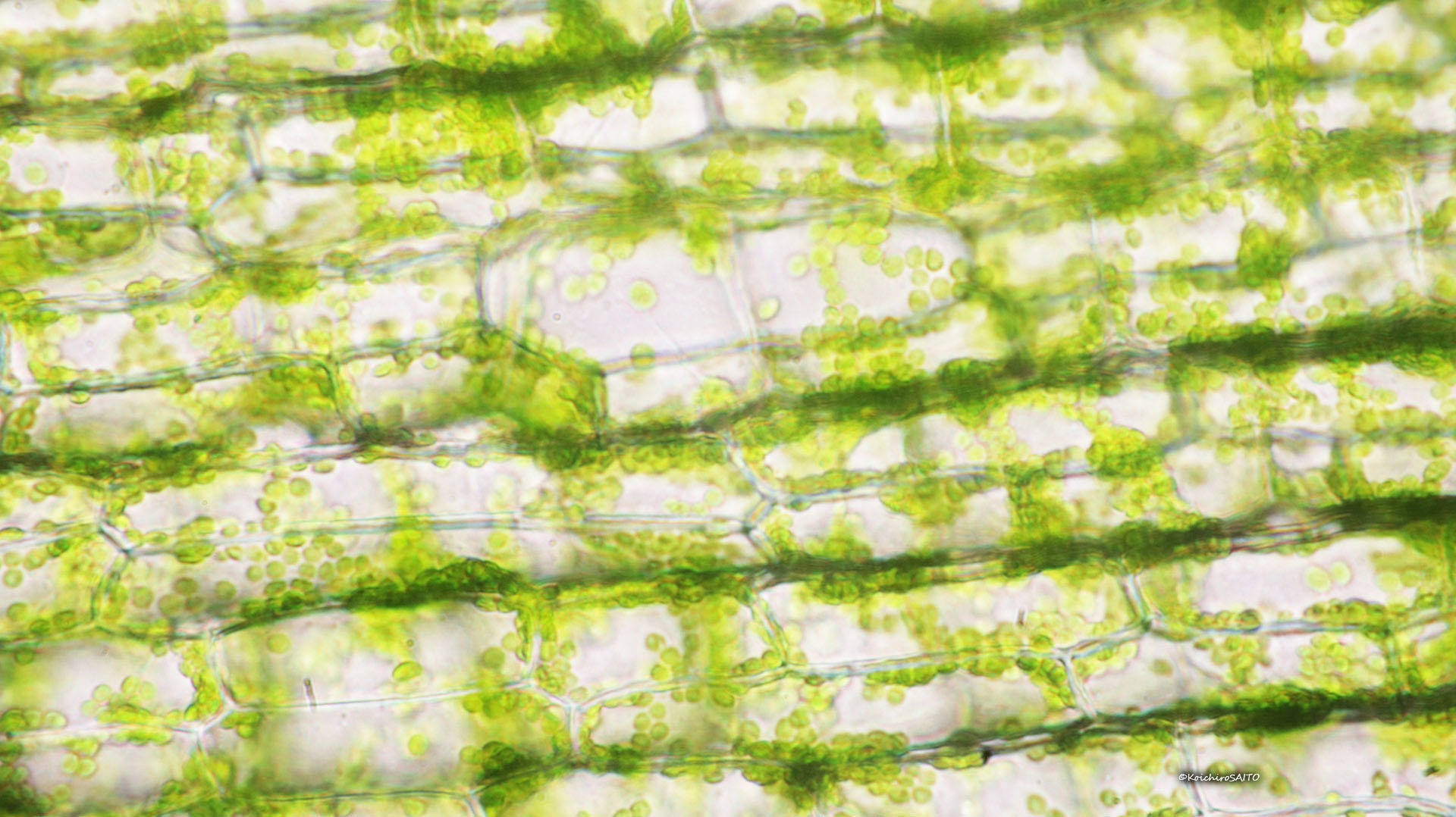

オオカナダモ ・ 植物細胞や葉緑体、原形質分離、原形質流動の観察では安価で、 一年中利用できるオオカナダモの使用が多い。 ・ 葉の周囲の細胞やとげ状の細胞は一層なので核も観察しやすい。 今回はオオカナダモの光合成の際に観察された葉緑体について考えていきます。 動画 youtube 葉緑体が動いているように見えるのは、原形質流動が関係していると考えられる。原形質流動とは、細胞内で原形質が流れるように動くことをさす。ちなみに原形質とは、細胞の生きている部 1 27 μm 2 54 3 51 : 5 135 しかし、オオカナダモの細胞は大きいから観察しやすい、というような記述も見かけますので、これもやはりおかしいと思います。較して、オオカナダモの葉緑体の大きさとイシク ラゲの細胞がほぼじ大きさであることに気付 き、その事実に基づいて

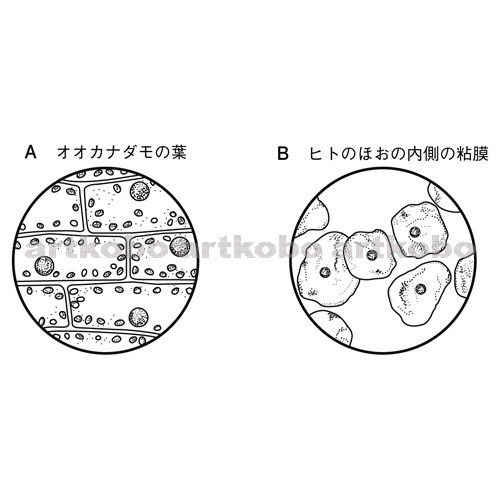

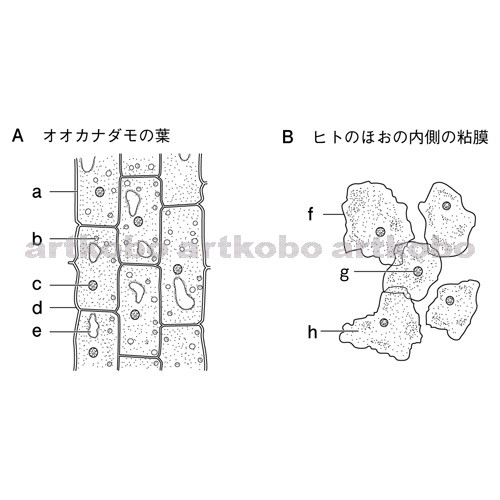

オオカナダモとヒトの頬の内側の細胞の特徴をそれぞれ教えてください Clear

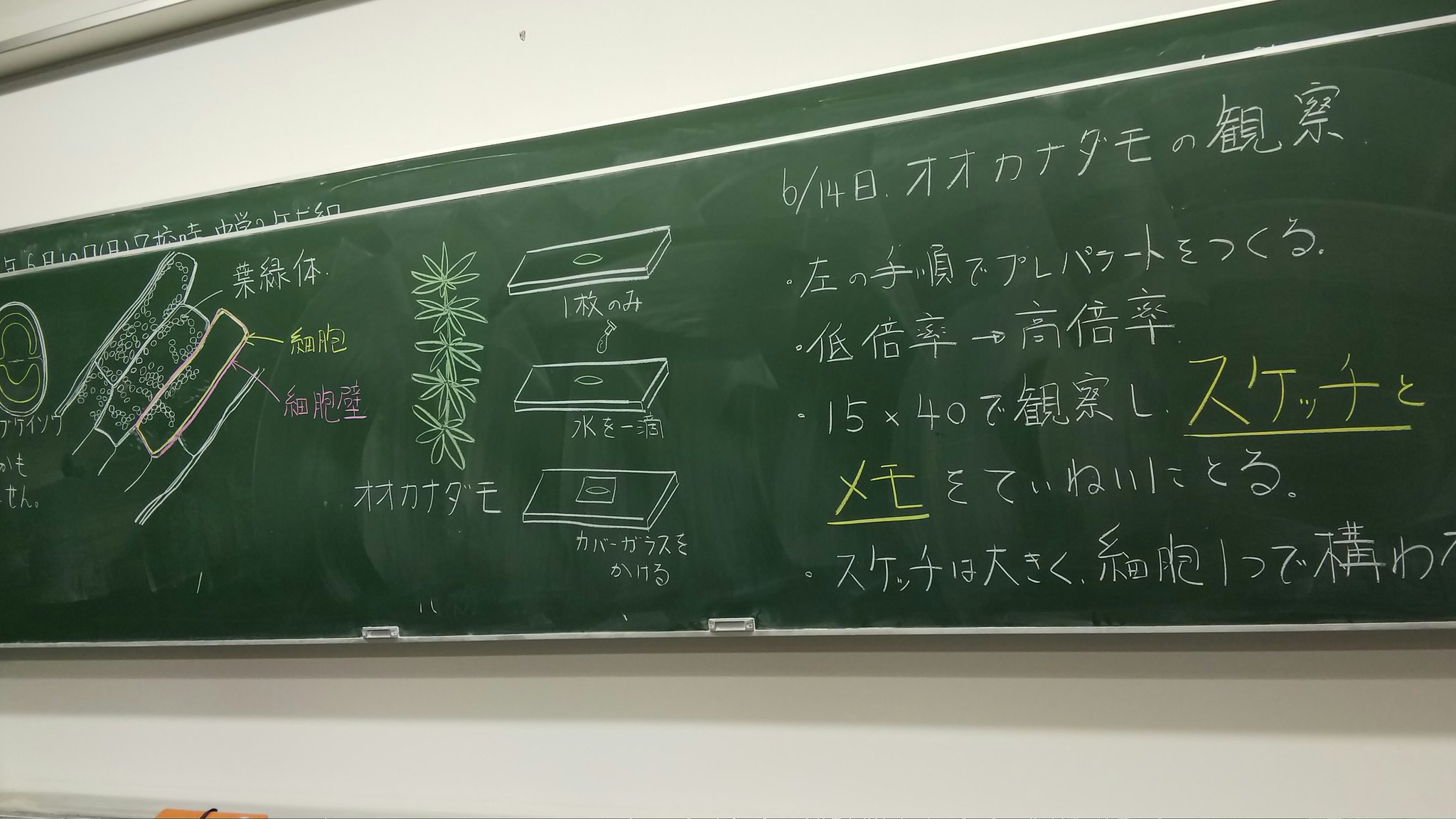

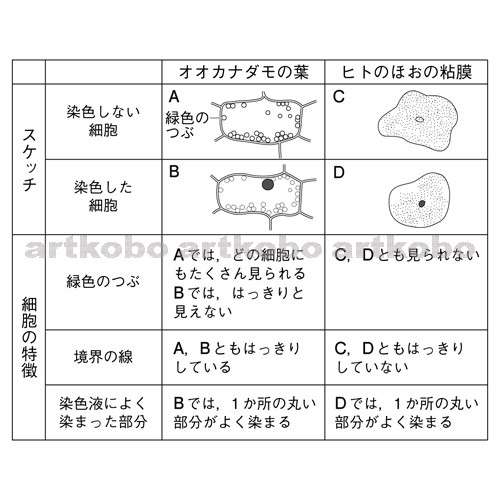

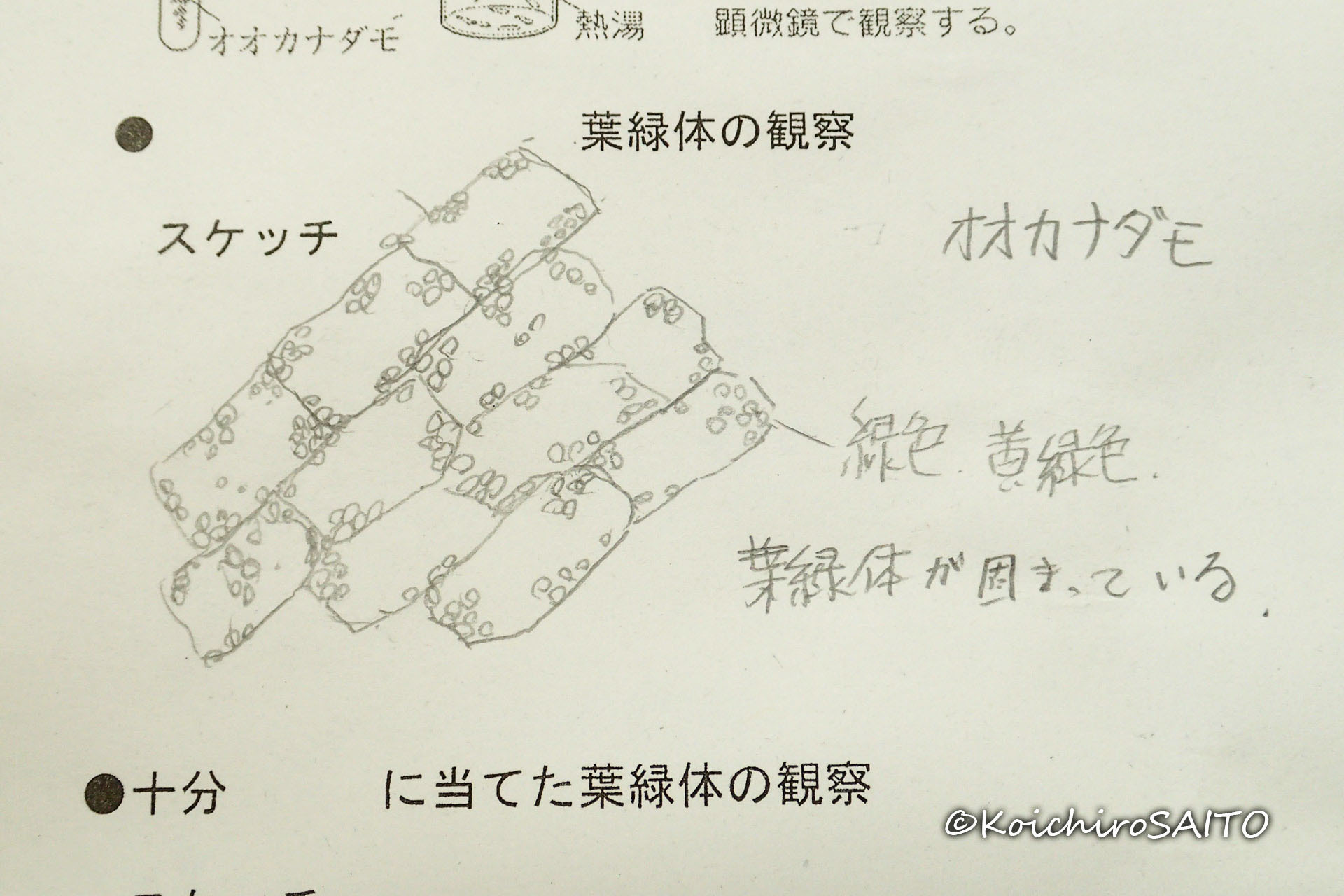

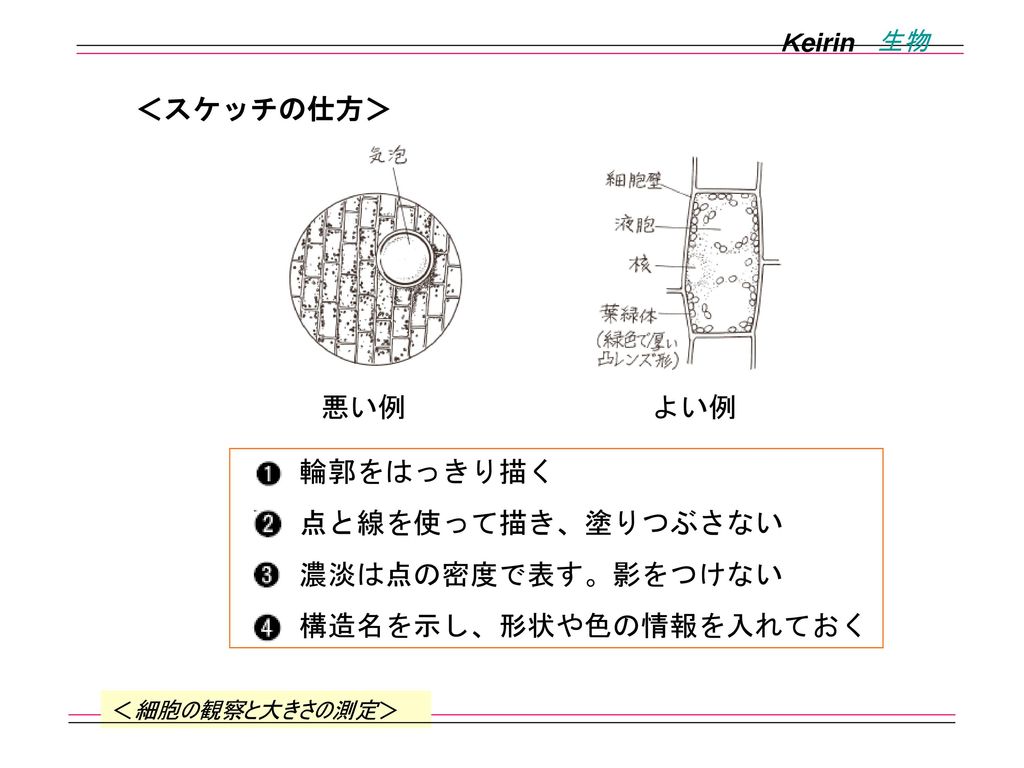

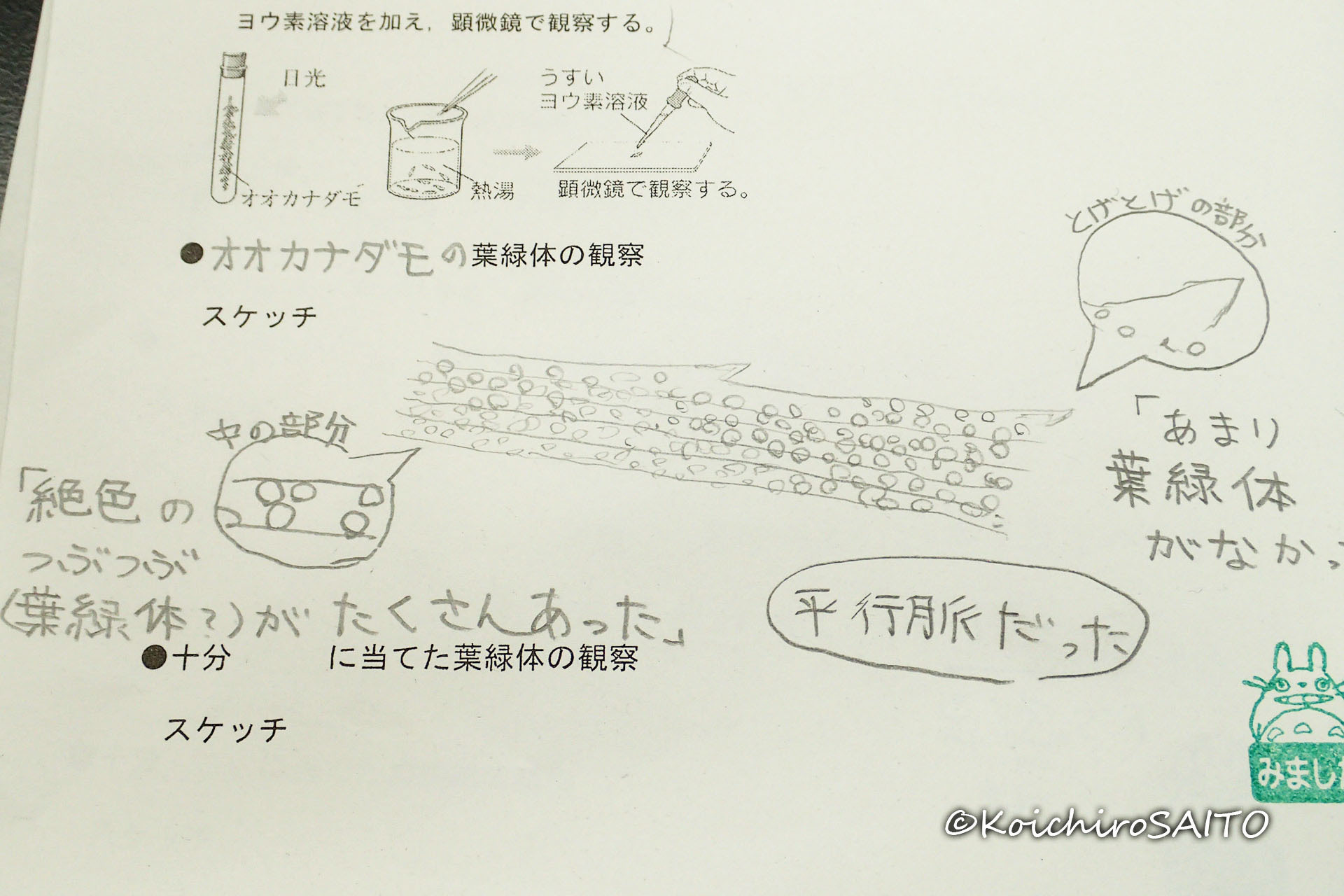

葉緑体 オオカナダモ 細胞 スケッチ

葉緑体 オオカナダモ 細胞 スケッチ-1 適当な強さの超音波作用でオオカナダモの葉の葉緑体や, アオミドロの葉緑体片を液胞内に遊離させることができる。 2 これらの遊離葉緑休は細胞質や核を伴う葉緑体の場合よりも多量のデンプンを形成する。 3 遊離葉緑体は生きた細胞の液胞内で55② 顕微鏡で観察し、見やすい細胞1個を自分で決めてスケッチする。 ③ 細胞内の葉緑体の形を確認してから、これが細胞の中を移動する様子を観察する。細胞のスケッチにどの辺の葉緑体が、どの方向へ移動したか矢印で記入する。

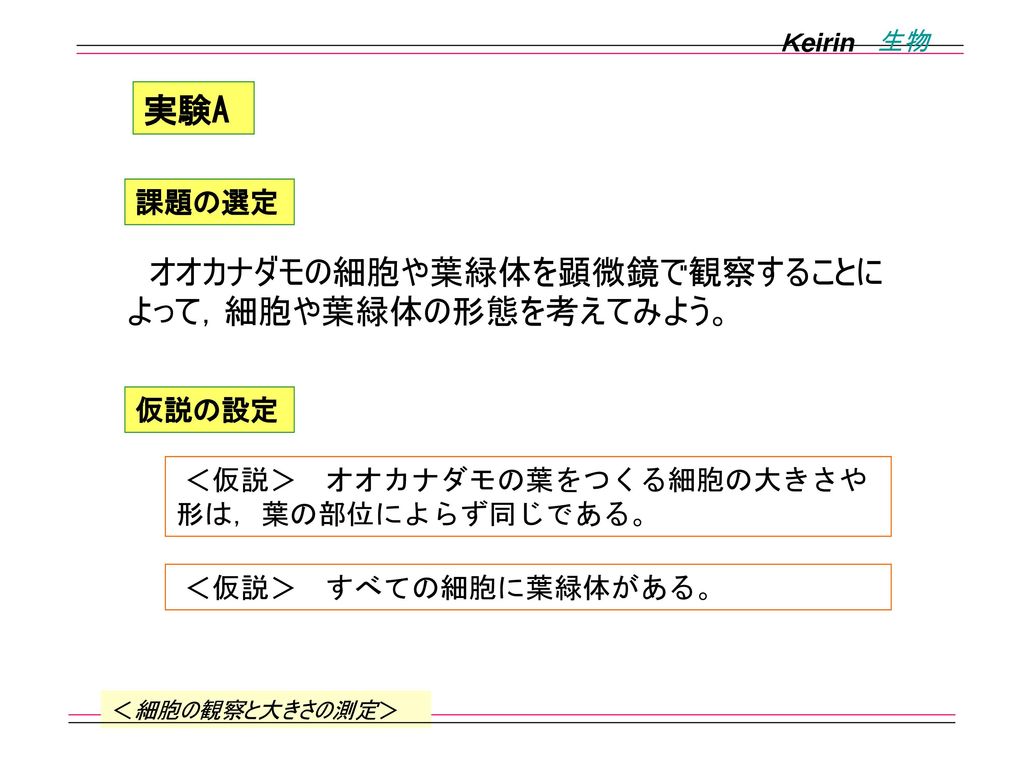

高校生物

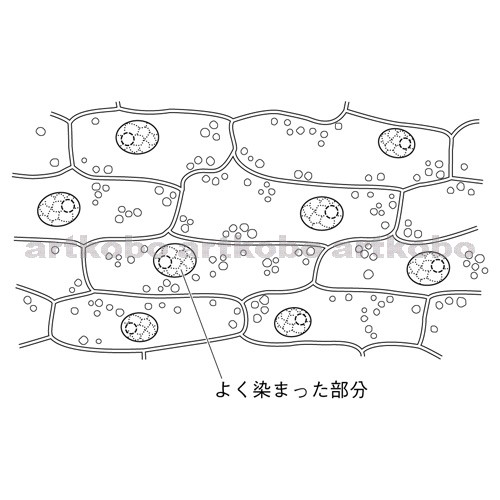

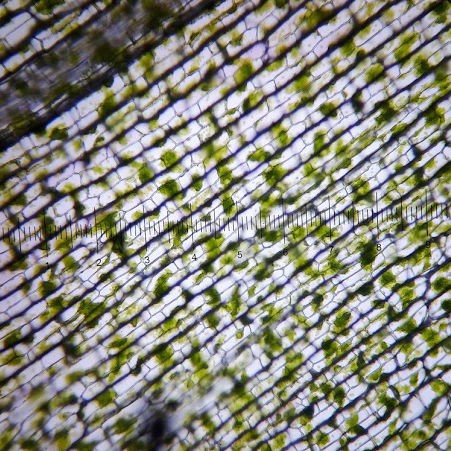

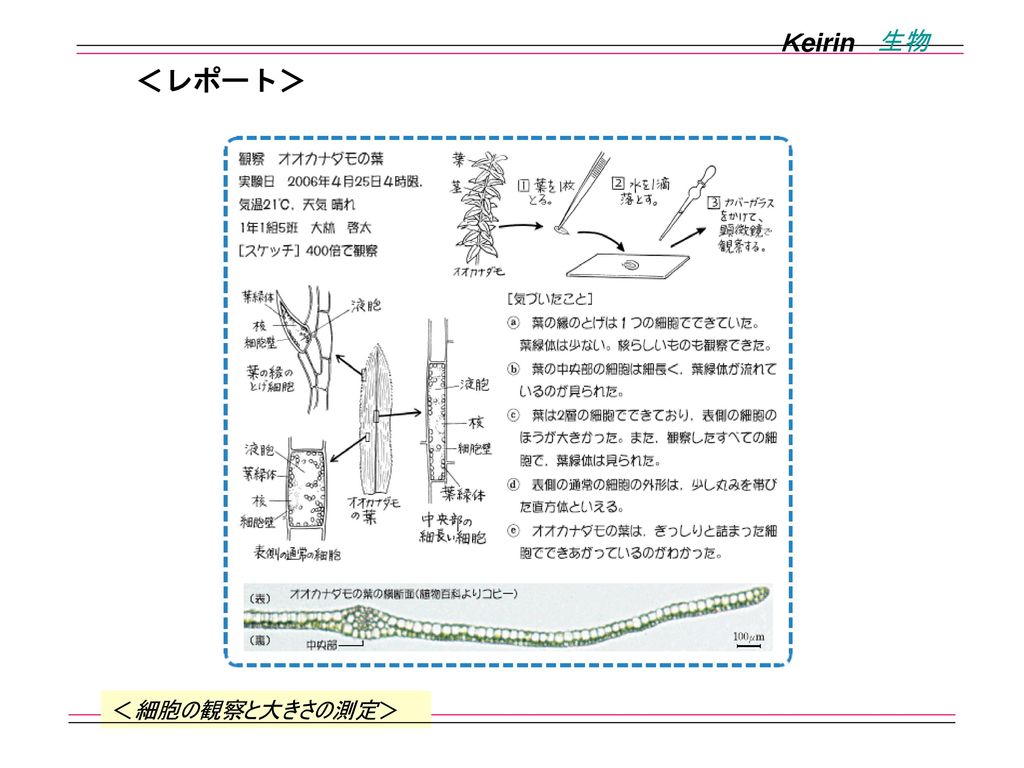

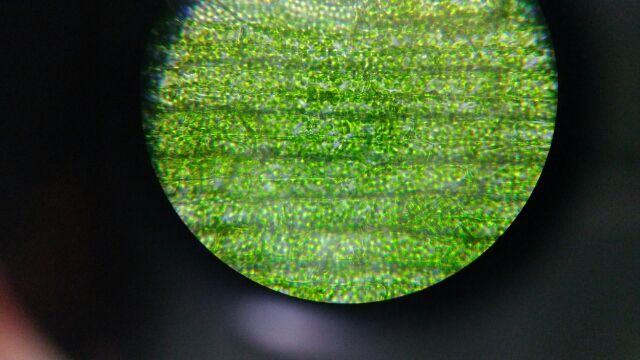

1 植物の細胞小器官(核、葉緑体、ミトコンドリア、リボソーム)を知る 2 オオカナダモの美しい一時プレパラートをつくる 3 オオカナダモの葉緑体を観察、スケッチする → 原形質流動を観察する細胞の様子をスケッチ 生徒が作成したプレパラート (タマネギ) ミクロメーターで 細胞の大きさを測ります 細胞の長さを計算 オオカナダモの細胞を ライブ画像で観察 細胞内で葉緑体が 動いている様子が観察できました (オオカナダモ)よく観察して、特徴をわかりやすくノートにスケッチする。 オオカナダモの細胞を観察 準備 オオカナダモの葉1枚 顕微鏡一式 スライドガラス&カバーガラス プレパラートの作成 動物の細胞を観察 準備 ヒト(グループからクライアントを一人選出) 爪楊枝 酢酸カーミン 顕微鏡一式 スライドガラス&カバーガラス 観察 手順 手順 Q1 タマネギの細胞の特徴は・・・・?

生物の体が細胞でできていること,呼吸ではエネルギーが取り出され, 二酸化炭素が排出されることを学習している。 オオカナダモの葉緑体を観察している中学校が多い。 7 既習 事項オオカナダモを使って,植物の細胞壁や葉緑 体を観察する。また,光合成によってできたデ ンプン粒を観察する。 準備 オオカナダモ,はさみ,ビーカー,ペトリ皿, ピンセット,スポイト,スライドガラス,カバ ーガラス,顕微鏡,01%トルイジン動物細胞のつくりもスケッチしています。 オオカナダモの葉はそのまま観察できて便利なのですが いっこうに染まる気配がありません。 やはり、タマネギの方がよいのでしょうか? 葉緑体が見えたときの「おお~っ」という生徒たちの反応は

(1) 右の の中にオオカナダモ の葉のスケッチをしよう。 (2) 気付いたこと 葉緑体が青紫色になった。 3 観察のまとめ 葉にヨウ素液を加えたとき葉緑体が青紫色に染ま っていたことから、葉緑体でデンプンができたこと が分かった。採取前、おそらくオオカナダモの葉は弱い光の下に置かれていたのでしょう。 そのため、葉緑体は細胞の上下の面に集まっていたと予想されます(集合反応)。 これを顕微鏡で見ると、細胞全体に広がって見えます。 顕微鏡観察に用いる光は、植物にとっては強い光です。 観察を続けているうちに葉緑体は側面へ移動し(逃避反応)、原形質流動するようになり〔 緑色 〕⑶ オオカナダモの葉をあたためたエタノールにつけると,葉の色 気孔の表面観のスケッチ:ツユクサ型気孔。気孔が4個の副細胞に囲まれる。孔辺細胞には葉緑体が見られる。

オオカナダモとヒトの頬の内側の細胞の特徴をそれぞれ教えてください Clear

画像の問題 生物基礎 についてですイシクラゲの細胞が オオカナダモ Yahoo 知恵袋

ずつ大きくスケッチする。 ④ 葉緑体が移動する時間を測定し、実長測定の結果を踏 まえて原形質流動の速度を算出する。 実験B オオカナダモの細胞の観察 注意点・ポイント • 1カ所の細胞をスケッチしたら教員またはTAに見せ、 検印をもらう。⑵ オオカナダモの葉のプレパラートを作製して顕微鏡で 観察したところ,細胞の中に緑色の粒が多数見られた。 これを何というか。 ⑶ オオカナダモの葉を湯で温めたエタノールに入れると, エタノールにどのような変化が見られるか。目的+実習:オオカナダモの細胞の観察とスケッチ 材料:オオカナダモ 用具:顕微鏡セット 手順:(準備)オオカナダモは近くの用水や川で採集。 オオカナダモの葉をとり,カバーガラスをかけて

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

オオカナダモは細胞の観察に適していると覚えておきましょう。 は、ヒトのほおの内側の細胞を観察してスケッチしたものは、図2のa、bどちらかを答える問題です。 どちらか分かりますか? bの細胞を見ると、 液胞や葉緑体1 A のオオカナダモの葉通常の光(弱光)を当てたものを顕微 鏡で観察する ※葉の形状ではなく,葉を構成しているものに注目する(細胞,葉緑体) u 2 B のオオカナダモの葉強い光を当てたものを同様に観察する u オオカナダモA オオカナダモB 細胞がア.オオカナダモに日光を十分に当てる。 イ.オオカナダモの先端近くの葉を取ってプレパラート を作製する。 ウ.オオカナダモの葉を脱色するときには熱湯に入れた あとに湯で温めたエタノールに入れる。 エ.熱湯に入れる時間は30 秒程度がよい。 ⑷

Album

Q Tbn And9gcqtxidpr1qalgrwqpjppu Dn7sphjxhyuvin9blwktnvxjjg5oq Usqp Cau

顕微鏡で見ると、細胞が1面に並んでいるのがわかります。 オオカナダモの葉の細胞の中には、緑色の粒々があります。 葉緑体です。 中に、核はありますが、透明で見えていません。 ムラサキツユクサのおしべの毛の細胞と比べてみましょう。 細胞が細胞壁で仕切られているところは同じですが、中に含まれるものには違いがあります。 最高 Ever オオカナダモ 細胞 スケッチ 中2理科 動物と植物の細胞の違い 練習編2 映像授業のtry It オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab 観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業 観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04 オオカナダモを使った実験 オオカナダモの細胞の特徴を教えて下さい オオカナダモは 平成30学習指導案 『光合成が行われる場所 ~オオカナダモの葉緑体で光合成について考える~』 本時の展開(1/2) (1)本時の目標 ・ 顕微鏡を適切に操作し,葉緑体の特徴を丁寧に観察できる。 ・ 葉緑体と光との関係性について思考することができる。

S Descubre Como Resolverlo En Qanda

ここに当てはまる言葉を教えて頂きたいです Clear

③ 顕微鏡で,内皮細胞の中に共生しているラン藻を観察,スケッチする(写真7)。 留意点 ・ ミクロメーターや顕微鏡投影装置を用いて,ラン藻の細胞と真核生物(オオカナダモなど)の葉緑体の大きさを比較させる。 オオカナダモとネンジュモから迫る真核細胞と原核細胞 ふたばの オオカナダモの葉の細胞 スケッチ オオカナダモの葉の細胞の観察オオカナダモの話 観察の方法について解説 教材ビデオを見せる 観察 観察活動の展開 <原形質流動> ・プレパラート作成 ・顕微鏡による観察 100倍から400倍へ ・スケッチ <原形質分離> ・食塩水の滴下 ・顕微鏡による観察 ・スケッチ 像が得られない

オオカナダモの葉の細胞の観察

オオカナダモの観察

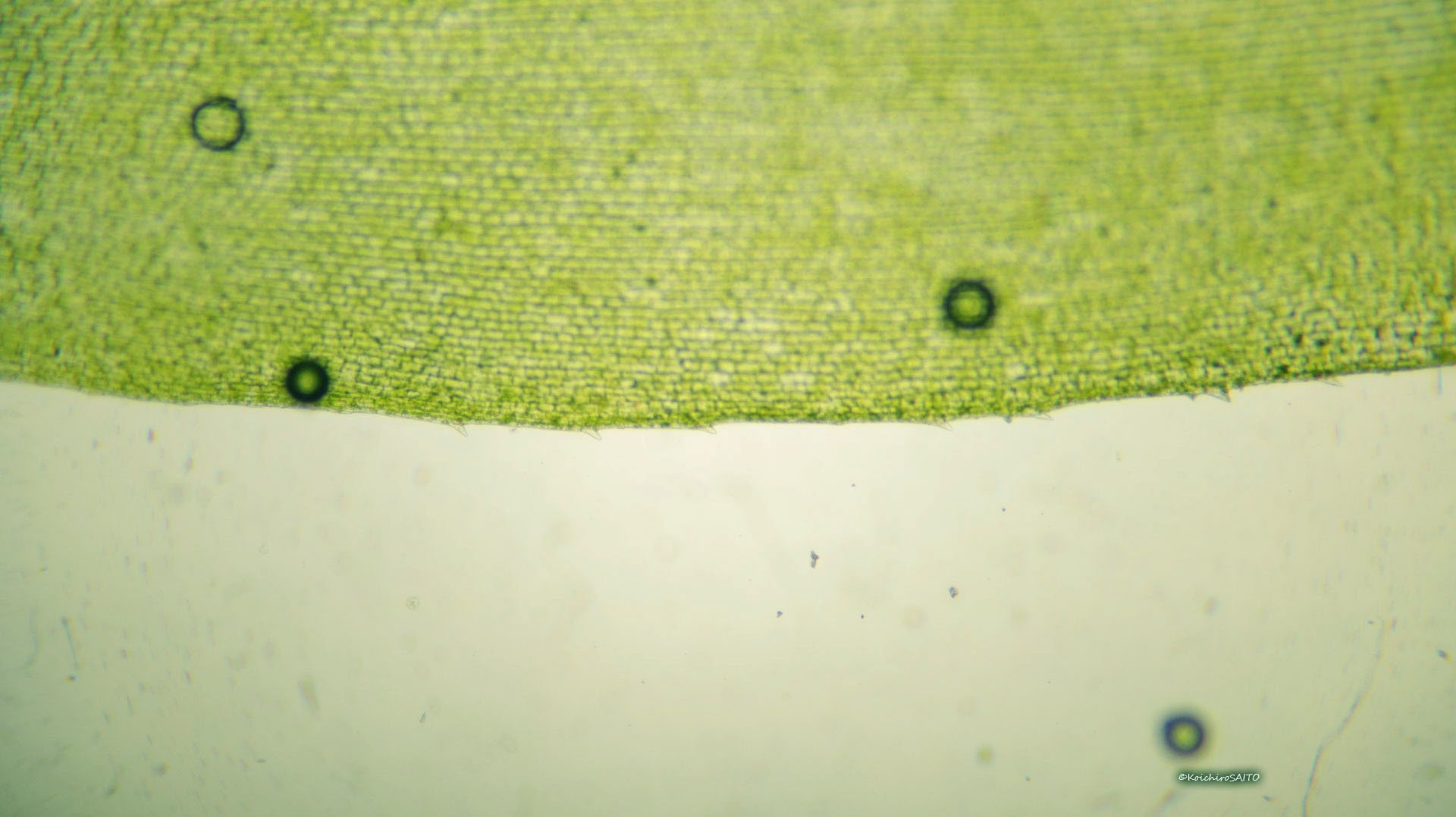

・オオカナダモ オオカナダモの葉の細胞は2層になっているため, とても観察しやすい。葉の表側の細胞はやや大きく, 裏側の細胞は細長く小さい。 被子植物門トチカガミ科の沈水植物(2n=46) 南アメリカ原産。葉は濃緑色で,よじれは少なくや葉緑体デンプン観察のためのオオカナダモ代用としての陸上草本植物葉細胞 正元 和盛 , 松茂良 美穂 , 竹市 稜子 熊本大学教育学部紀要 = Bulletin of the Faculty of Education, Kumamoto University (64),オオカナダモの葉を顕微鏡で観察せよ。 問1:代表的な細胞を一つ選びスケッチしなさい。 問2:オオカナダモの葉は何層の細胞からなるか。観察事実に基づいて記述しなさい。 問3:オオカナダモの細胞の大きさを測定しなさい。

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

細胞の観察 1 生物実験室 生物同好会 中央大学杉並高等学校

アキラ: スケッチ(図₂)を見ると,オオカナダモの葉緑体の大きさは,以前に授 業で見たイシクラゲ(シアノバクテリアの一種)の細胞と同じくらいだ。 実際に観察すると,授業で習った⒜共生説にも納得がいくね。 カオル: ちょっと,君のを見せてよ。その大要は次のごとくである。1 適当な強さの超音波作用でオオカナダモの葉の葉緑体や, アオミドロの葉緑体片を液胞内に遊離させることができる。2 これらの遊離葉緑休は細胞質や核を伴う葉緑体の場合よりも多量のデンプンを形成する。3 21年1月10日日曜日 最高 50 オオカナダモ 細胞 スケッチ ホントにわかる中学理科 中2 第1章 生物の体を作る細胞 ホンわか先生 オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab 観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業 観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04 オオカナダモを使った実験 オオカナダモの細胞の特徴を教え

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

Web教材イラスト図版工房 R C2m オオカナダモの葉の細胞 3

細胞が整然と並んでいるので植物の細胞 である。bには葉緑体があるのでオオカ ナダモの若い葉の細胞である。には葉a 緑体がないのでタマネギの内側の表皮の 細胞である(タマネギの表皮の部分は地 下にあり光合成を行わない。古い葉、等)を観察し、それぞれの典型的な細胞を1つ ずつ大きくスケッチする。 ④ 葉緑体が移動する時間を測定し、実長測定の結果を踏 まえて原形質流動の速度を算出する。 実験B オオカナダモの細胞の観察 注意点・ポイント解答① イ ② 葉緑体 解説 オオカナダモの葉を 顕微鏡 けんびきょう で見ると, 細胞 さいぼう という小さな部屋がたくさんあるこ とが観察できる。細胞の中には,葉 よう 緑体 りょくたい という緑色の粒 つぶ が多数ある。葉緑体では 光合成 こう

オオカナダモの細胞の特徴を教えて下さい オオカナダモは Yahoo 知恵袋

オオカナダモの葉の細胞の観察

葉緑体デンプン観察のためのオオカナダモ葉・ヒャクニチソウ葉細胞の 素材開発と理科教員実技研修での活用 正元和盛・竹市稜子・坂田孝久 *1 ・西田成一 *2 2月 08, 21 オオカナダモの葉には,6種類のタイプの細 胞 (葉縁細胞,とげ細胞,通常細胞,異形細胞, 中肋表皮細胞,基部細胞)が観察される (図3 ちゅうろく ~5)。 細胞の観察には中肋に近い通常細胞が 適しており,数も最も多い。 一方,核の観察に生きている細胞の原形質流動を観察する。 材料 オオカナダモ等 準備および操作 葉緑体が少ない上部の若い葉を1

中2生物 細胞のつくり 中学理科 ポイントまとめと整理

理科教師とらふずく すぐ調子に乗るので今日はこんなもの描いて遊んでいました オオカナダモの細胞 明日はオオカナダモの顕微鏡観察をやります 質問があったので答えておくと これはずっと黒板に描きっぱなしです 5クラス持っているので 5回分授業で

中2理科 動物と植物の細胞の違い 練習編2 映像授業のtry It トライイット

6番の答えが葉緑体なのですが 原形質流動の際に積み荷となるのは細胞小器官ですよね Clear

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

オオカナダモの葉の細胞の観察

2

オオカナダモを使った実験

オオカナダモ 原形質分離 スケッチ

Web教材イラスト図版工房 理 18 千葉 前 問 03 02

オオカナダモの葉の細胞の観察

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

高校生物

授業案 細胞を観察しよう バイオハックch

オオカナダモを使った実験

ネンジュモ オオカナダモ 詳細 なんとなく実験しています

オオカナダモの細胞を観察し携帯で写真をとったのですが 褐色に写っ Yahoo 知恵袋

06 21 木 夏至る 夏至を迎えました 昼前 久しぶりに太陽が顔を出し 町がふわっと明るくなりました 18日に発生した地震で亡くなられた5名の方には心よりお悔やみ申し上げます 今日は午後7時から池島中学校の学校協議会に出席してきました

Web教材イラスト図版工房 理 16 長崎 問 01 02

3番 葉緑体が含まれる方が植物の細胞なのに どうして Clear

学校でオオカナダモを顕微鏡で観察しました 核と葉緑体は見えましたが Yahoo 知恵袋

オオカナダモの同化デンプンの観察

平成30年度土曜補習 第3講 西高live 最新情報 上田西高等学校オフィシャルサイト

What S New Hirajiro S Biological Study Site

1

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

原形質流動 細胞質流動 オオカナダモ 高校生物実験 Youtube

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質流動の観察 オオカナダモ

4 を教えてください Clear

細胞と体の成長 オオカナダモの観察 11 11 オオカナダモの細胞 まとめ 液胞の点線は想像図 オオカナダモの葉はたくさんの小さな細胞が集まってできていました 細胞は細胞膜で外界としきられ その外側に細胞壁という堅い構造を持ちます さらに

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

高校生物

オオカナダモを光学顕微鏡で観察してスケッチしたらしいです Clear

オオカナダモを使った実験

Q Tbn And9gcqtxidpr1qalgrwqpjppu Dn7sphjxhyuvin9blwktnvxjjg5oq Usqp Cau

オオカナダモを使った実験

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

これで使える顕微鏡 初級編 23 カナダモの葉緑体を見る 顕微鏡撮影 映像制作 顕微鏡と接写でミクロとマクロの世界を拓く 有限会社グレンデルーgrendel Co Ltd

Web教材イラスト図版工房 R C2m オオカナダモの葉の細胞 2

観察3オオカナダモの細胞 3年理科 生物 Takaの授業記録04

オオカナダモの葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録02

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

平成30年度土曜補習 第3講 西高live 最新情報 上田西高等学校オフィシャルサイト

Web教材イラスト図版工房 理 14 富山 問 01 01

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

オオカナダモの光合成でヨウ素デンプン反応 植物用led光源使用 660nm 顕微鏡観察

Makasaka S Homepage 高校せいぶつ実験 原形質流動の観察 オオカナダモ

これで使える顕微鏡 初級編 23 カナダモの葉緑体を見る 顕微鏡撮影 映像制作 顕微鏡と接写でミクロとマクロの世界を拓く 有限会社グレンデルーgrendel Co Ltd

オオカナダモの観察と細胞質流動 原形質流動 なんとなく実験しています

オオカナダモの葉の細胞の観察

これで使える顕微鏡 初級編 23 カナダモの葉緑体を見る 顕微鏡撮影 映像制作 顕微鏡と接写でミクロとマクロの世界を拓く 有限会社グレンデルーgrendel Co Ltd

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

原形質流動くらべ Web247

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

keirin 生物 第1部 細胞の観察と大きさの測定 細胞の観察と大きさの測定 Ppt Download

10 10 Descubre Como Resolverlo En Qanda

オオカナダモの原形質流動 Youtube

1

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

オオカナダモの葉の細胞の観察

細胞 さいぼう 細胞壁 さいぼうへき 気孔

Www23 Sapporo C Ed Jp Asahigaoka Index Cfm 1 64 C Html 64 0518 Pdf

オオカナダモの細胞の大きさと葉緑体の大きさを顕微鏡で実験しました その実験 Yahoo 知恵袋

10 10 Descubre Como Resolverlo En Qanda

細胞と体の成長 顕微鏡観察はこれでばっちり 4 9 染色するということ その1 オオカナダモの核を観察するために酢酸オルセインという染色液で核を染色してみました 無染色 葉緑体が緑色に見えるが核はよくわからない 染色 核が赤くなり観察しやすく

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

これで使える顕微鏡 初級編 23 カナダモの葉緑体を見る 顕微鏡撮影 映像制作 顕微鏡と接写でミクロとマクロの世界を拓く 有限会社グレンデルーgrendel Co Ltd

生物と細胞 10min ボックス 理科2分野 Nhk For School

10 10 Descubre Como Resolverlo En Qanda

S Descubre Como Resolverlo En Qanda

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

Juen Repo Nii Ac Jp Action Repository Action Common Download Item Id 7474 Item No 1 Attribute Id 22 File No 1

植物細胞と動物細胞の観察 ふたばのブログ 理科教育と道徳教育を科学する

平成30年度土曜補習 第3講 西高live 最新情報 上田西高等学校オフィシャルサイト

Core Ac Uk Download Pdf Pdf

Gakusyu Shizuoka C Ed Jp Science Sonota Ronnbunshu H29 Pdf

オオカナダモで葉緑体の観察 K S理科実験室 K S Science Lab

H30 3班 オオカナダモの紅葉と光合成

この問題の問4 問5が全く分かりません 何が植物細胞で 何が動物細胞なのかも区別がつ Clear

2

小さな光る粒 オオカナダモ

Sbn1 細胞内の運動スピードが 植物の大きさを決定する リバネス

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

観察15 オオカナダモの細胞 葉緑体 1年理科 生物 Takaの授業記録13

0 件のコメント:

コメントを投稿